SPECIAL

特集

各分野のスペシャリストと行く、高所登山への挑戦と環境スタディツアー

『ボルネオ フレンドシップキャンプ』

定員に達しましたので申し込みを締め切りました

トレーニングや事前学習などの旅の準備を4月から行います。(詳細はこちら)メディア・報道関係の取材をご希望の場合はお問い合わせください。

中学生〜大学生が対象のツアーです。

2024年8月16日〜23日

現場で専門家と歩き・考えることで見えてくるSDGSや未来の暮らし方

人生をゆさぶるかもしれない一生モノの体験をしませんか?

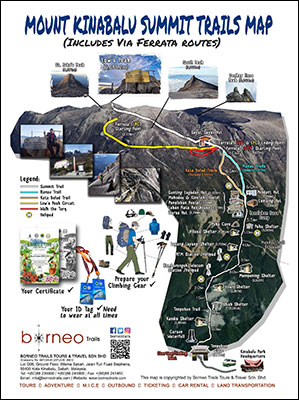

- 東南アジア最高峰「キナバル山(4,095m)」への登山

- 豊かなボルネオの自然や野生生物を探訪

- 環境活動に参加し国際的な消費社会が自然に与える影響を学習

- 現地で体験し、感じ、考えたことを、他者へ伝える力を育む

ボルネオってどこにあるの?

赤道直下に位置する世界で3番目に大きな島(面積は日本の1.9倍)。赤道直下で高温多雨。生物多様性の高い豊かな熱帯雨林が広がる。インドネシア・マレーシア・ブルネイ3か国の領土で、オランダ語と英語ではボルネオ (Borneo)、インドネシア語ではカリマンタン (Kalimantan) と呼ばれる。

チャレンジしてこそ見える景色・価値観

東南アジア最高峰であり高所登山の入り口とも呼ばれるキナバル山に登ります。

できるかどうかわからない未知の領域に挑むことは勇気がいりますが、チャレンジしたからこそ知りえる、語れる景色や価値観があります。

今回は高所登山のスペシャリストを迎え、事前トレーニングを重ねてチャレンジします。

子どもたちが世界と環境に直接向き合って考えるキッカケや、様々な体験にチャレンジできる機会を、意思をもって計画的に設けることが大切ではないでしょうか。

豊かな自然と野生動物、そしてパーム油経済の現実

ボルネオは世界的に見ても野生動物や植生の宝庫と言われます。同時にパーム油の国際的な産地です。この島で取れるパーム油のほとんどは先進国に出荷され日用品や食べものの原材料として日々の暮らしを支えます。そう、日本もその国の一つです。 「儲かる産業」は大規模な開発が進みます。結果、自然林は伐採され動物は住処を失います。その先に待っているのは野生動物の絶滅や人間世界との衝突。動物園で愛されるカワイイ動物たちが害獣として駆除されることも。

生態学の国内第一人者、湯本名誉教授から直接レクチャーを受けながら現地で野生動物の暮らしを肌で感じ、私たちの消費社会を支えるパーム油と世界の自然に目や耳、そして心を向けてみましょう。

ボルネオでのスケジュール

| Day1 | 成田空港集合→ボルネオへ移動/途中ブルネイで乗換 [ホテル泊]→Hotel Shangri-la(ホテル・シャングリラ ) コタキナバル市内の宿泊予定のホテル。ツインルームが基本、ホット・シャワー、トイレがお部屋に付いています。 |

|---|---|

| Day2-3 |  キナバル(4,095m)チャレンジ! キナバル(4,095m)チャレンジ!山中では山小屋泊]→ラバンラタ小屋 ドミトリー(Dormitory):2段ベッド、男女混合、ほかの方との相部屋、共同シャワー(水)・トイレあり。※電力不足のため、暖房は部屋にありません。 [下山後ホステル泊]→ポーリン温泉 スリンディットホステル(Serindit hostel) 2段ベッドとシングルベッドの混合、男女混合、ほかの方との相部屋、共同シャワー(ホットシャワー)・トイレあり。 |

| Day4-5 | クルーズや自然観察、植樹活動などを通した自然探訪と環境学習 [ロッジ泊]→ボルネオ・ネイチャー・ロッジ ツインルームが基本。ホット・シャワー、トイレがお部屋に付いています。 |

| Day6 | オラウータンのリハビリセンター見学とレクチャーと移動 [ホテル泊]→キナバル・パイン・リゾート Kinabalu Pine Resort ツインルームが基本。ホット・シャワー、トイレがお部屋に付いています。 |

| Day7 | 現地ショッピングモールでお土産タイムと特徴的な森のハイキング、出国 [機内泊] |

| Day8 | 途中ブルネイにて乗換/7:30 成田空港帰国、解散 |

※より詳しいスケジュールはこちらをご覧ください(PDF)。

参加募集要綱

定員に達しましたので申し込みを締め切りました

| 実施日程 | 2024年8月16〜23日 |

|---|---|

| 対象と定員 | 中学生〜大学生 先着12名 |

| ツアー代金 | 620,000円 【ツアー代金に含まれるもの】飛行機往復/プログラム中の食費を含む諸経費/スペシャリスト他引率者経費/事前学習 【ツアー代金に含まれないもの】空港諸税/サービス施設料 5,910円 (2023年10月現在) ※為替レートで変動/成田空港施設使用料 3,010円/マレーシア旅客サービス・保安料 1,900円/国際旅行旅客税1,000円/事前トレーニングの参加費(登山) お申し込み後、当センターからツアー代金お振込のご案内をいたします。入金の確認をもって正式にお申し込み完了となります。 |

| 申し込み方法 |

受付終了 申し込み締切:2024年2月28日 |

| キャンセルについて | こちらをご確認ください。 |

旅をより充実させる事前トレーニング&事前学習

キナバル山は4,000mを超える「高所登山域」に属します。

そのため、国内で登山や高所でのトレーニングが登山の成功を高めます。

登山ガイドや高所医学が専門の山のお医者さんと一緒に登りながら、登山スキルも一緒に高めてキナバルへ挑みます!

また、このツアーはボルネオの自然を直接見聞きすることで、環境学習としての側面を持ちます。

自然と生態の専門家からのレクチャーを通して、「ただの旅」で終わらない濃密な時間へつなげましょう!

- *トレーニングと事前学習は必須ではありませんが旅を充実にするため、各方面のプロフェッショナルが知見を余すことなく教えてくれます。ぜひ積極的に参加してください。

- *ツアーの安全管理上、ボルネオツアー参加者は網笠山トレーニングまたは富士山のいずれかは最低限必須参加とします。

- 4月14日(日) 10:00-12:00 キックオフミーティング(オンライン)

- 改めてツアー全体象について、一緒にでかけるスペシャリストについて、どうやって事前準備が進んでいくか、旅に向けた準備など、この旅を成功に導くためのイントロダクション。ここからすべてが始まります。

- 5月19日(日) トレーニング① 山の歩き方を知ろう&Kickoff Pary+学習会① 「マレーシア・ボルネオってなんだ?」

- 御岳山域「日の出山」を舞台に、登山の専門家から山の疲れにくい歩き方を学びます。長いキナバル登山を快適に上るためにはムリのない歩行技術が欠かせない!

下山後は参加者やおうちのみなさん、スタッフを交えてキックオフパーティーを楽しみながら、早速出かける先「ボルネオ」について学びます。

そもそも今回出かける「マレーシア」「ボルネオ島」はどんなところなのでしょうか。どんな国?どんな言語?食生活は?カルチャーは?子どもたちの学校は?職業や主な産業は?日本との違いや同じところは??意外と知らないボルネオ島についてを学び旅への期待を膨らませましょう。 - 集合解散:JR御嶽駅(青梅線)

参加費:12,000円(予定) - 6月22日(日) 15:00-17:00 ボルネオ学習会②「ボルネオの自然」(オンライン)

- ボルネオ島は自然の宝庫とも言われます。とはいっても何がどう宝庫なのでしょう。

植生の豊かさ、生き物、ジャングル帯と高地帯の違いなど、出かけた先で目にするあらゆる自然の特性について学んでおきましょう。 - 7月6日(土) トレーニング②高所帯での宿泊と岩場の練習(八ヶ岳網笠山1泊2日)

- 高山病は2,400m以上から発祥するといわれています。そして多くは睡眠中に悪化しやすいものです。標高の高い場所で試しに泊まってみましょう。体にどんな変化があるのかを確認します。

また、キナバル山山頂部は岩です。岩がむき出しているところを歩く練習を経て山への対応力をあげましょう! - 集合解散:JR小淵沢駅(山梨県中央線)

参加費:26,000(予定) - 7月20日(土) 15:00-17:00 ボルネオ学習会③「パーム油と野生動物と私たちの暮らし」(オンライン)

- 私たちの暮らしを支える多くの物に「パーム油」が使われており、そのほとんどを東南アジアをはじめとする輸入に頼っています。つまりボルネオ島はパーム油の一大産地でもあるわけです。先進諸国でたくさん買われるため、必然的に産業化します。そうするとパーム油を取るために自然林伐採が行われ、おのずと野生動物との軋轢や環境問題へ発展します。私たちの豊かな暮らしとその影響を受ける遠い世界での現実。関係なさそうで意外とそうでもない実態を出発前に知っておきましょう。

- 7月29日(月)-30日(火) トレーニング③高所エリアでの行動を体験、総合的な準備(富士山1泊2日)

- なんとこのプロジェクトは富士山は通過点、です。とはいいつつ、日本で一番高い山を登りながら長時間の歩行と低酸素下での行動に慣れましょう。体がどのように反応し、そしてどうやって順応していくのかを山岳医に教わりながら歩きます。準備のための登山ですが、こんな贅沢な旅はありません。

- 集合解散:富士山駅(富士急行線、山梨)

参加費:35,000円(予定)

ボルネオで旅をともにするスペシャリスト

- 生態学のスペシャリスト

湯本貴和(ゆもと・たかかず) - 1959年徳島県生まれ。1988年京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了(理学博士)。専門は生態学。

- 中央アルプスの高山植物群落や屋久島の照葉樹林・ヤクスギ林で、植物の受粉を助けたり、種子を散布したりする動物の研究を始める。

その後、コンゴ民主共和国、コロンビア、マレーシア、タイ、ガボン、ブラジルなどの熱帯雨林で、植物と動物の共生関係の研究を続けてきた。

神戸大学教養部助手、同理学部講師、京都大学生態学研究センター助教授、総合地球環境学研究所教授、京都大学霊長類研究所教授、同所長として勤務し、2022年3月に退職。

研究者が得た成果を市民と共有することで、自然からより多くを学び合い、自然とよりよく付き合う方法を考えるきっかけにしたいと、2013年に「屋久島学ソサエティ」、2023年に「全国トチノキ学ネットワーク」を創設し、それぞれ会長と共同代表を務めている。環境を傷つけない野外活動を推進する「Leave No Trace Japan」の創設時からの理事。

2023年に食卓から地球環境を考える「日本フードスタディーズカレッジ」を立ち上げて学長に就任。2023年4月に京都府と京都市が共同して設立した「きょうと生物多様性センター」のセンター長も務めている。] 2020~2022年には4000人の会員が所属する「日本生態学会」会長を務めた。 - 【参加者へのメッセージ】

ボルネオ島は、世界的にみても非常にたくさんの種類の生物が生息していて、「生物多様性のホットスポット」といわれています。しかしながら、近年のさまざまな人間活動によって、オランウータンやボルネオゾウなどの希少動物や彼らが住む熱帯雨林が減少しています。

一方で、人々の暮らしと野生動物の生存を両立させようと努力している活動もあります。みなさんには、東南アジア最高峰のキナバル山の多様な植物たち、低地熱帯雨林の動物たちの現状、そしてボルネオ島に暮らす人々の生活を見ることで、地球市民としての大きな一歩を踏み出していただきたいです。

- 高所医学のスペシャリスト

稲田 真(いなだ・まこと) - 1984年、東京生まれ。 2003年、防衛医科大学校入校。在籍中に登山を開始し、山岳部を設立。岩、雪、氷、沢と四季を問わず国内外で登山を実施。現在まで精力的に登山活動を継続中。

2009年、防衛医科大学校卒業後、航空自衛隊に医官として任官し、主に低圧環境に関わる訓練や研究に従事。その間、山岳医療に関する論文執筆、航空救難隊との山岳訓練、離島勤務などを経験。

2017年、山梨県北杜市にて山岳医療パトロール活動を開始。以後、現在まで継続中。2020年、防衛医科大学校研究科博士課程を卒業。研究テーマは高山病のメカニズム解明。

2022年、航空自衛隊を退職。WMAI(Wilderness Medical Associates International)インストラクター資格を医師として日本で初めて取得し、全国各地で野外医療コースを担当。

2023年、山岳医療サポート事務所を設立。好きな食べ物は肉。好きな山は甲斐駒ヶ岳。座右の銘は「一歩ずつ登る」。

医師、医学博士、Diploma in Mountain Medicine(国際認定山岳医)、日本スポーツ協会コーチ(山岳・スポーツクライミング)、日本登山医学会認定医、WMAIインストラクター。 - 【参加者へのメッセージ】

息を止めていると次第に苦しくなってきて、ついには我慢ができなくなります。さて、空気が薄い場所では息を止めた時のような苦しさを感じるでしょうか?

また、空気が薄くなると、効率的に酸素を取り込むために体に様々な反応が起こります。数秒〜数分で起こる反応もあれば、数日〜数週間で起こる反応もあります。これらの反応を高所順応と呼びますが、皆さんにも本当に起こるのでしょうか?

東南アジア最高峰で確かめてみませんか?

- 記録し伝えるスペシャリスト

柏 澄子(かしわ・すみこ) - 1967年千葉県千葉市生まれ。高校と大学で登山を覚える。 登山全般と山岳地域に住む人々について書くライターであり登山ガイド。 主な執筆対象は、登山家、山岳ガイド、山小屋で働く人々など人物インタビューや、登山医学、野外医療、野外災害救急法について、チベット文化圏やノルウェーの文化など。

著書は『彼女たちの山 平成の時代、女性はどう山を登ったか』、『日本人とエベレスト 植村直己から栗城史多まで』(共著、第12回梅棹忠夫山と探検文学賞受賞)、『山の突然死』、『はじめての山歩き』『山登りの始め方』『山歩きはなぜ体にいいのか』など。雑誌、web、新聞などの寄稿。

現在、毎日新聞で「わくわく山歩き」を連載中。 (公社)日本山岳ガイド協会認定登山ガイドⅡ、自分が登って楽しかった山、心に強く残った山を中心に案内。 好きな山は、書く仕事に就くきっかけとなった白神山地、学生時代沢山登った剱岳と、ネパール・インド国境にそびえるカンチェンジュンガ(眺めたことしかありません!)。 - 【参加者へのメッセージ】

中学1年生のとき、学校の図書室で『処女峰アンナプルナ』という本を見つけました。フランス人の登山家が、人類が初めて8000m峰に登った話です。この本を読んで、「ヒマラヤは、あの雲よりも高いのかなあ?」と空を眺めて想像するようになりました。やがて私も、登山や旅、取材でヒマラヤへ通うようになりました。

皆さんも知らない土地へ行きたいと思いませんか?今回の舞台はボルネオ島にあるキナバルです。海外登山の魅力は、日本とは異なる自然環境や文化に身をおくこと。新鮮な出会いに感動するときもあれば、戸惑いもあると思います。それら全部を一緒に味わいつくしましょう!

- 企画者より

寺田達也(てらだ・たつや) - ひの自然学校チーフディレクター

- 子どもたちの野外活動を引率しながら、自然に対して責任ある行動、持続可能な関係を築くにはどうすればいいか問いかけます。

野外救急・安全管理の面でも子どもたちのチャレンジをサポート。 - 僕は中学校当時「日本から絶対出ないから英語はいらない!」と意地を張っていました。ところがその後、アラスカを旅することになり世界の広さを知りました。

東日本大震災直後にはエネルギー視察でドイツへ。環境と人の暮らしについて深く考える芯のようなものを得ました。さらには北米最高峰のデナリ山では、山が見せる恐ろしいほどの美しさと大きさ、人間の粘り強さとちっぽけさを目の当たりに。結局日本から出る機会ばっかりに…笑。しかしそこから得たものも多くあります。旅というのは少し時間が経ったあと自分の中で大きな意味を持ち影響を与えていくのかもしれません。

いま、世界は様々な課題に直面し危機的な状況を迎えています。それは日本にいては実感できないかもしれません。それでもこれからを生きる、これからの世界を創る中学生〜大学生の仲間たちと魂を揺さぶる経験を共にしたいと、各分野のスペシャリストの力を借りることで今回の旅が実現しようとしています。おそらく二度と無いスーパー贅沢な旅になることは間違いないでしょう。

一緒に世界の扉を開き、自分と見つめる一週間を過ごしませんか!?

社会教育協会記念事業

主催:公益財団法人 社会教育協会

主管:ひの自然学校

旅行企画:POLARIS

協力:のあっく自然学校・ボルネオトレイル

取消料

旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、以下の取消料を申し受けます。(おひとり)

| 旅行契約の解除期日 | 取消料 |

|---|---|

| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 90日目にあたる日以降61日目にあたる日まで |

旅行代金が50万円以上 8万円 旅行代金が30万円以上 5万円 旅行代金が15万円以上30万円未満 3万円 |

| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 60日目にあたる日以降31日目にあたる日まで |

旅行代金の20% |

| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30日目にあたる日以降21日目にあたる日まで |

旅行代金の50% |

| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20日目にあたる日以降4日目にあたる日まで |

旅行代金の80% |

| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 3日目にあたる日以降または無連絡不参加 |

旅行代金の全額 |

備考:

(1)取消料の金額は、契約書面に明示します。